独特な一本差しグリップから放つ「ジェットドライブ」や、ロビングからのカウンターバックハンドスマッシュなど、絵に描いたようなスーパープレーで世界を魅了した長谷川信彦。

運動能力が決して優れていたわけではなかったが、そのコンプレックスをバネに想像を絶する猛練習を行って世界一になった「努力の天才」であった。【前回の記事を読む】【第1回から読む】

※この記事は月刊卓球レポート2002年8月号を再編したものです

歴史クラブへ

中学校に入学した信彦は自分の将来を真剣に悩んだ。

「両親は大変な苦労をして自分たちを育ててくれた。大きくなったら、早くたくさんお金を稼いで恩返しをしたい。そのためにしっかり勉強をして、いい大学に入って、いい会社に就職しよう。そうすれば、お金も稼げて、恩返しができる。卓球は勉強の邪魔になるからやめてしまおう」

そう考えた信彦は卓球部には入らず、1つ上の兄(五男)と同じ歴史クラブに入り、しっかりと勉強することにした。

「卓球は大好きだし、それでお金を稼げたら一番いいに決まっている。でも、自分は体も小さいし運動能力だってないじゃないか。こんな自分ではとても一流選手になって、お金を稼ぐことなんてできないだろう」

信彦は中学2年生になっても、身長は138センチしかなかった。相変わらず運動オンチで、このころでも100メートル走のタイムは18.2秒、垂直跳びは30センチしか跳べなかった。

「いやぁ、体力と運動能力は低かったですね。それでも負けず嫌いだったから、体育の時間に高跳びのときなど、後に跳ぶ選手がバーに少しでも触れると落ちるようにしておいたものですよ」と現在(編集部注:2002年)の長谷川は笑って話す。

目指すは一流大学

兄たちも卓球好きではあったが、よく勉強し大学も長兄は名古屋大学、次兄は東京大学といった一流大学に通っていた。信彦もそんな兄たちに倣い、勉強をしっかりやり、一流大学に進もうと考えたのだ。

中学に入学して初めの1学期間、信彦は卓球からはすっかり遠ざかり、一流大学を目指すべく、とりあえずは勉強中心の生活を送っていた。しかし思わぬところで再び卓球と出合うことになる。中学生になって最初の夏休み、信彦は勉強を教わるために、東京大学に通う次兄(現在同大学卓球部監督)の寮へ泊まり込みで行くことになった。

東京大学に通う次兄の寮で泊まり込みの勉強

ほとんど朝から晩まで、兄に言われるがままに机に向かい、問題集を解いたりして勉強ばかりの生活だった。ところが、あるとき突然「信彦、卓球やろう」と兄に誘われたのだ。大学の卓球部に所属していた兄にしてみれば、練習相手にはならなくても、とりあえず球を打つ相手がほしかっただけなのかもしれない。軽い気持ちで信彦を誘ったのだった。

信彦にとっては久しぶりの卓球だった。誰もいない体育館に響く球の音、ラケットで球を打つときの手に伝わる打球感、そしてラリーを続ける楽しさ。信彦にとってすべてが心地良く感じられた。まさにそれは「天にも昇る気持ち」だった。

それから毎日信彦は、勉強の合い間に兄と1日1時間だけ、体育館で卓球をすることになった。いつも昼の11時ごろ、兄から「卓球やろう」と誘われるのが待ち遠しかった。東京にいた数週間、毎日その1時間が楽しくて仕方がなかった。

そうして、勉強をしに行ったはずの東京で、再び卓球の魅力に取りつかれてしまったのである。

同時に信彦は、自分が勉強に向かない、ということもはっきりとわかった。卓球のためならどんな苦労でも、耐えられる自信はある。でも勉強はまったくだめだ。机に向かっていても自然と頭は卓球のことを考え、気がつくと、ラケットを持って、素振りをしている。「卓球がやりたい、卓球がやりたい」。信彦の頭はそのことだけでいっぱいになった。「俺は卓球が好きだ」そうはっきりと意識したのだった。

絶対に一流選手に

新学期が始まり、11月になると、信彦は卓球部に入部した。ただ漠然と、練習をして強くなろう、と思うだけではなかった。「将来絶対に一流選手になるんだ。そして家族に恩返しをするんだ」という決意を固めたのだ。

「自分は運動能力が人よりも劣る。それだったら人の2倍、3倍のトレーニングをすればいいじゃないか。努力すれば運動能力なんて、後からついてくるものさ。今は他人よりも、劣っているかもしれないが、すぐに追いつき、追い越してやるんだ」

そう思った信彦は、毎日学校に早く行き、40メートルの急な坂で、うさぎ跳びやダッシュでの駆け上がりを3~4度やり、学校の周りおよそ2キロをランニングした。午後は腕立て伏せや腹筋などのトレーニングを30分はやるようになった。

「それに一流選手になるためには、フォームも一流でなくちゃいけない」

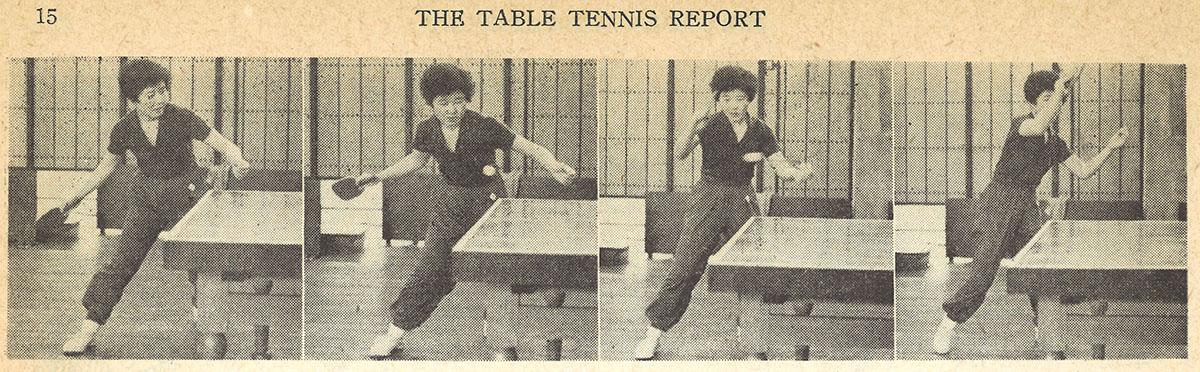

だが、信彦の通う中学校の卓球部には、コーチなどいない。そこで、信彦が一番に考えたのは一流選手のフォームを真似(まね)することだった。真っ先に手本にしたのは、松崎キミ代選手(1959年、1963年世界チャンピオン)のフォアハンドだった。体全体を合理的に使う松崎選手の美しいフォームは、信彦の理想であった。ラケットケースには『卓球レポート』に載っていた松崎選手の4枚の連続写真を入れて、何度も何度も見て研究した。そして夜には、家の窓ガラスの前で素振りをしては、そこに映る自分のスイングを見て、『卓球レポート』に載っている一流選手たちの振りと比べ、その違いを直していった。

「何としても一流選手のフォームを身につけるんだ」

それだけをひたすら考えて、毎日毎日素振りを何百回も、ときには千回以上もやり、フォームの研究を繰り返した。

「だんだん松崎選手のフォームに似てきたぞ。俺はなんていいフォームをしてるんだ」

素振りをしているうちに、いつしか自分のフォームに酔いしれるようになっていった。そうなると、ますます素振りにも熱が入るようになった。

「よし、次は太田選手(当時日本大、ループドライブの名手)のループドライブのフォームを研究しよう」

研究熱心な信彦は松崎選手だけでなく、他の選手のさまざまな振りを研究し、いいものはすべて自分のものにしようと、毎日毎日素振りを繰り返した。『卓球レポート』がボロボロになってしまうまで、何度も何度も繰り返し見比べた。そうやって信彦は次第にきれいなフォームを身につけていった。

信彦にとって幸いなことに、両親は仕事が忙しくきょうだいも大勢いたため、末っ子の信彦にかまっている暇はなく、勉強をしなくなってもしかられるようなことはなかった。

限られた練習時間で

学校で実際に台について球を打てるのは昼休みに20分、放課後に1時間と、とても少なかった。

それにもかかわらず、信彦はぐんぐん力をつけていった。特に当時日本で大流行していたループドライブが大好きで、練習時間のほとんどを割いていた。ドライブの威力は部内でも群を抜いていた。2年生になると部内では彼のドライブを取れる者はなく、試合をやっても誰1人として勝てなかった。ボールを打つ時間が少なくても、素振りをたくさんやっていたおかげで、短期間でここまで強くなったのだ。

こうなると、もともと好戦的な性格だったこともあって、他の中学校によく1人で練習試合をやりに行った。日曜日には自転車をこいで、隣の町の中学校まで行くこともあったという。

しかし部内で一番強いとはいっても、公式戦ではあまり勝てなかった。個人戦でせいぜい地区大会の2~3回戦止まりだった。結局、信彦は中学時代を通して対外試合で目立った成績を残すことはなかった。

それでも信彦は、自分は一流選手になるんだ、という思いを持ち続けていた。

「確かに今は試合で大して勝つことはできない。でも今一番大事なのは、一流選手になるための基礎を身につけることだ。今しっかりと、いいフォームを身につけておけば、必ず将来には一流選手になれる。5年後ぐらいまでには立派な選手になるんだ」

後の長谷川の成績を見れば、この考え方が正しかったことは明らかであろう。卓球を始めて早い段階で、正しいフォームを身につけて、合理的な体の使い方を体で覚えてしまう。さらに、体力トレーニングもたくさんやり、基礎体力をしっかりと鍛える。そして試合の勝ち負けは、あまりこだわらずにやるのだ。

このようなやり方は今から思えば正しい方法だったと言えるが、中学生のころからここまで強い信念を持ち、それをやり続けた精神力は、やはり人並みはずれたものであったと言えるだろう。正しいフォームと、基礎体力。この2つが現役時代を通じて、長谷川の卓球を支えたのであった。もちろん人一倍卓球が大好きだったことも、卓球を始めたときから、長谷川の心を支え続けていた。(次回へ続く)

Profile 長谷川信彦 はせがわのぶひこ

1947年3月5日 ー 2005年11月7日。愛知県瀬戸市出身。

1967年世界卓球選手権ストックホルム大会男子シングルス優勝。

一本差し右シェーク攻撃型。快速ドライブとバックスマッシュ、ロビングで18歳で全日本制覇。20歳で世界制覇。全国優勝29回、アジア優勝20回、世界優勝5回。